第15章 三次元高速スピンエコー法

三次元高速スピンエコー法は,等方的な画像マトリクスでスピンエコー撮像を行うことを目標としている.このためには,例えば,頭部撮像では,スライス厚方向に,1 mm程度の画素サイズが必要とされる.

このスライス厚を,二次元と同じようなスライスの選択的励起で行うのは,効率が悪く,また,信号のロスも大きいため,スライス厚方向の位置の分解には,位相エンコードを利用する.

二次元の高速スピンエコー法では,90°の励起パルスと,140°~160°程度のリフォーカスパルスを使用しており,この場合には,スピンエコー信号は,ほぼT2で減衰するため(stimulated echoも混入しT1の影響も存在する),脳実質の組織では,エコー間隔にも依存するが,数10個以下のエコー信号しか収集することができない.

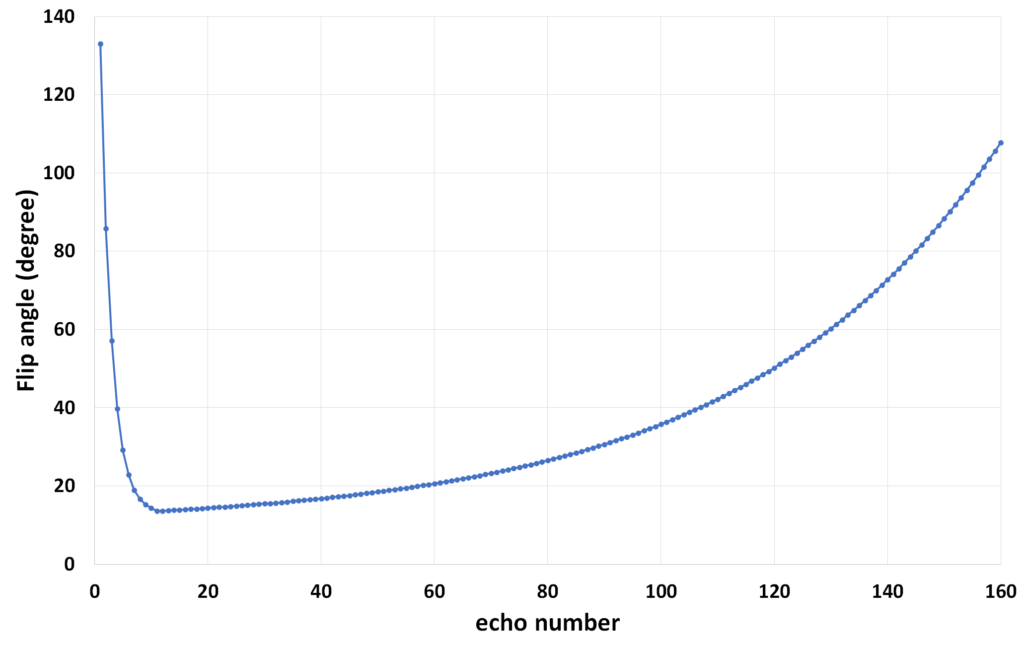

このような場合には,効率的な三次元撮像シーケンスを作成するのは難しいため,リフォーカスパルスをエコー時間と共に変化させることにより,ほぼ一定のエコー信号を取得する手法が提案されている(Fig.15-1).

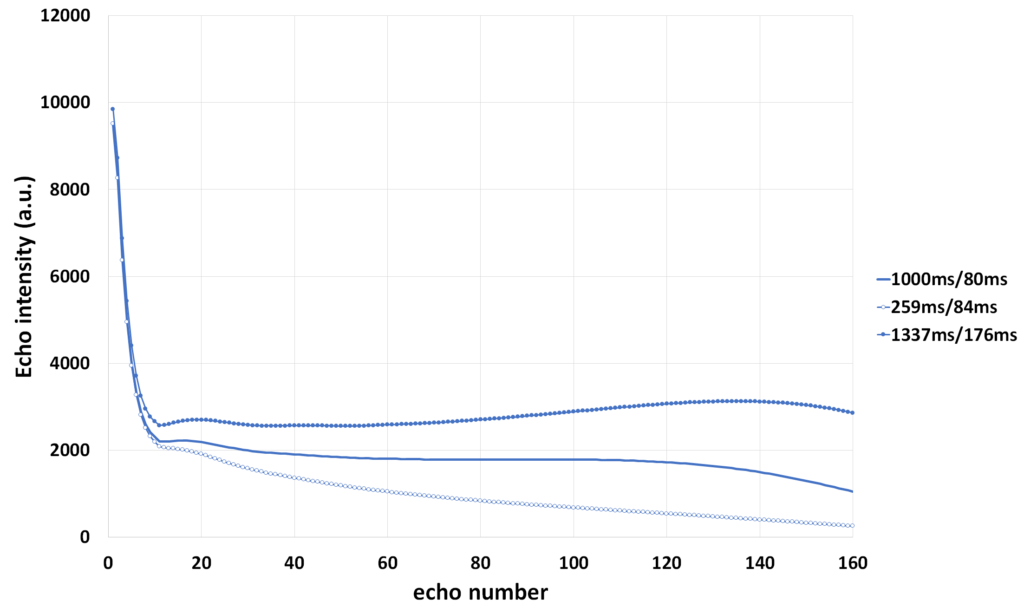

Fig.15-2は,Fig.15-1のシーケンスを用い,各エコーに面内位相エンコードを行ったBloch simulationによる画像から求めた信号強度の変化である.このように,10個程度のエコー以降は,ほぼ一定のエコー信号強度が得られることが分かる.

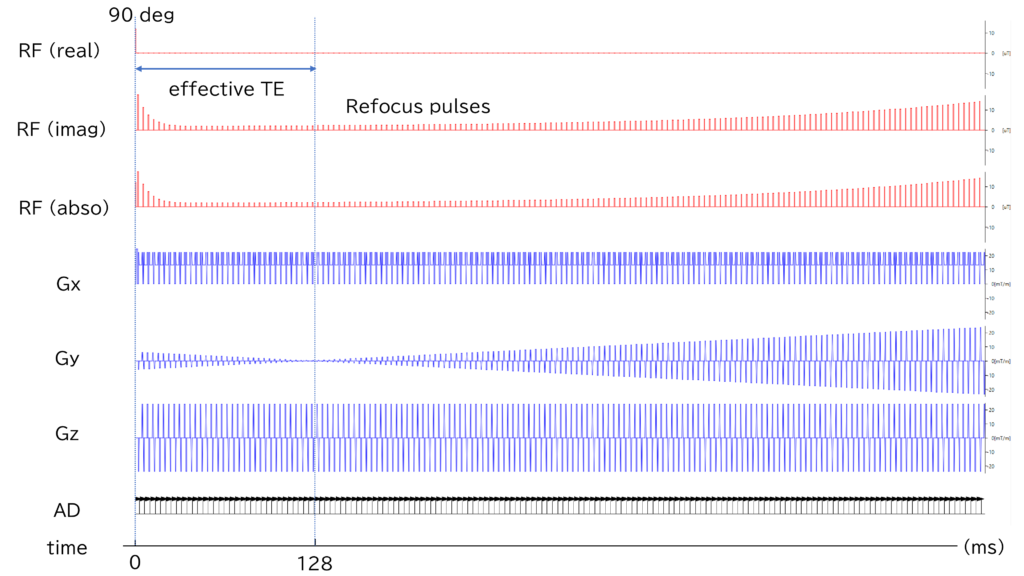

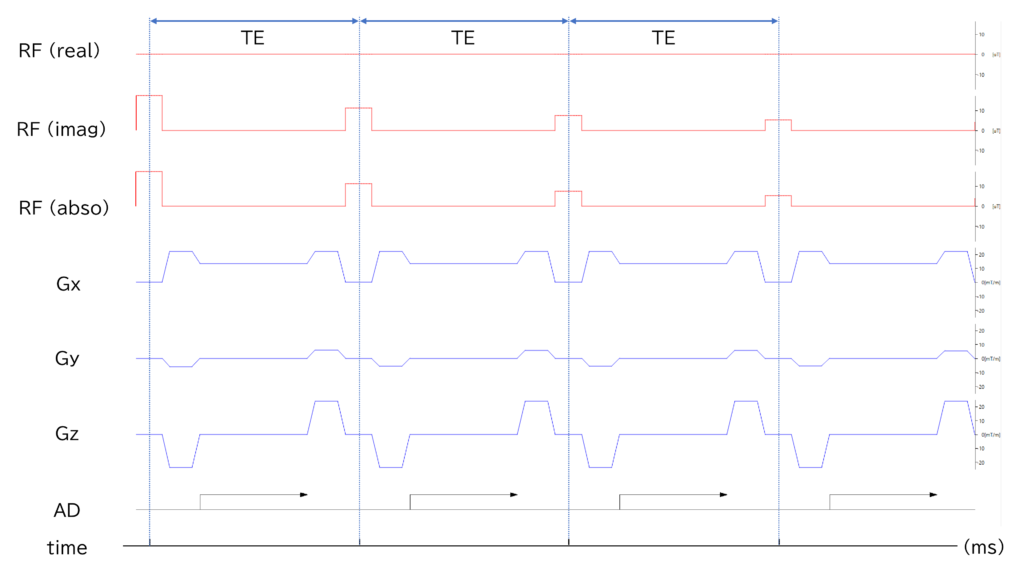

Fig.15-3とFig.15-4に,3D-FSEのシーケンスチャートを示す.このように,1個の励起パルスに対し,160個のスピンエコーを発生し,32個目のエコー信号がk空間の原点に来るように位相エンコードを行い,最初の10個のエコー信号は使用せず,残りの信号のエルミート対称性を用いて,全体の信号を作成している.

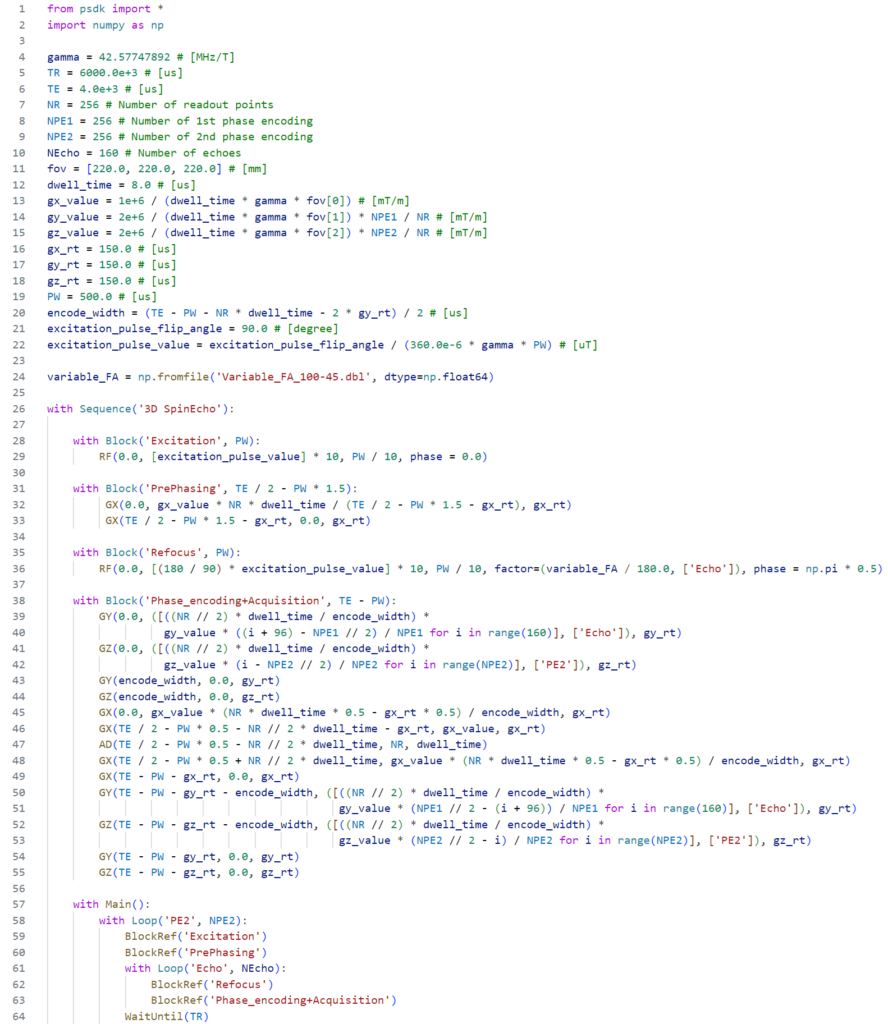

Fig.15-5に,3D-FSEのパルスシーケンスのソースコードを示す.このソースコードは,基本的には,通常の三次元イメージングと同様のものであるが,(1)リフォーカスパルスのフリップ角の変化を表すファイルの読み込み(ソースコードの24行),(2)エコー番号に伴った面内(y)方向の位相エンコード(ソースコードの39行と50行)という点で,異なっている.

よって,撮像のループは,外側のループが,面に垂直な方向の位相エンコード(NPE2回),内側のループが,エコー(NEcho(160)個)に関するループとなっている.

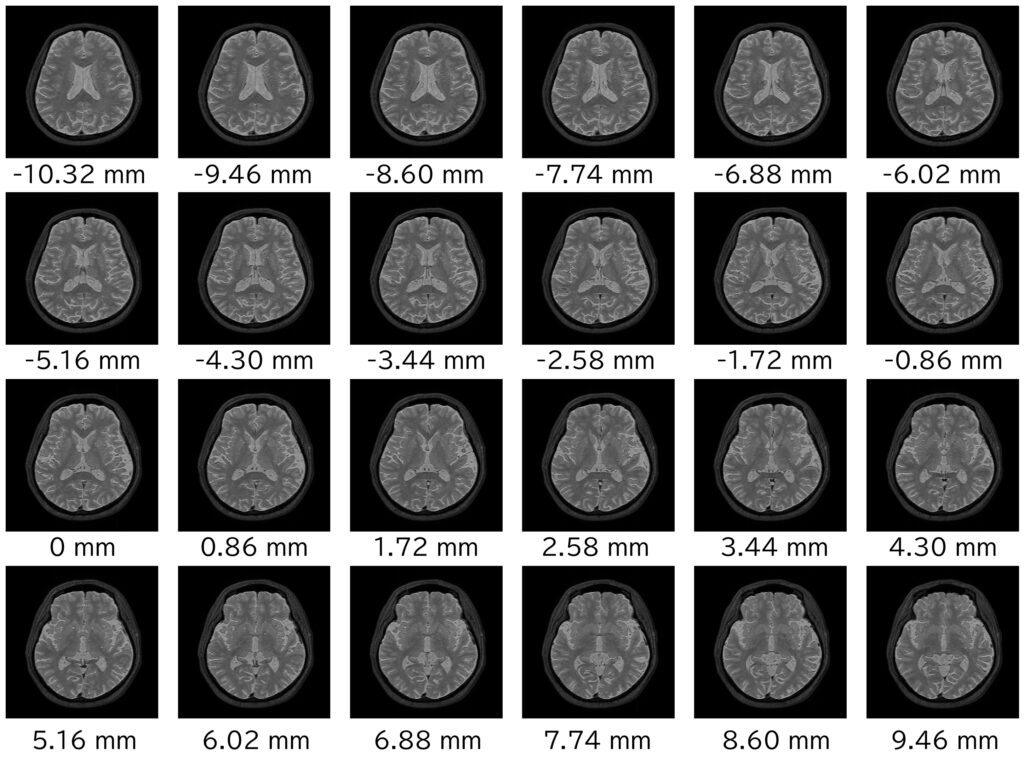

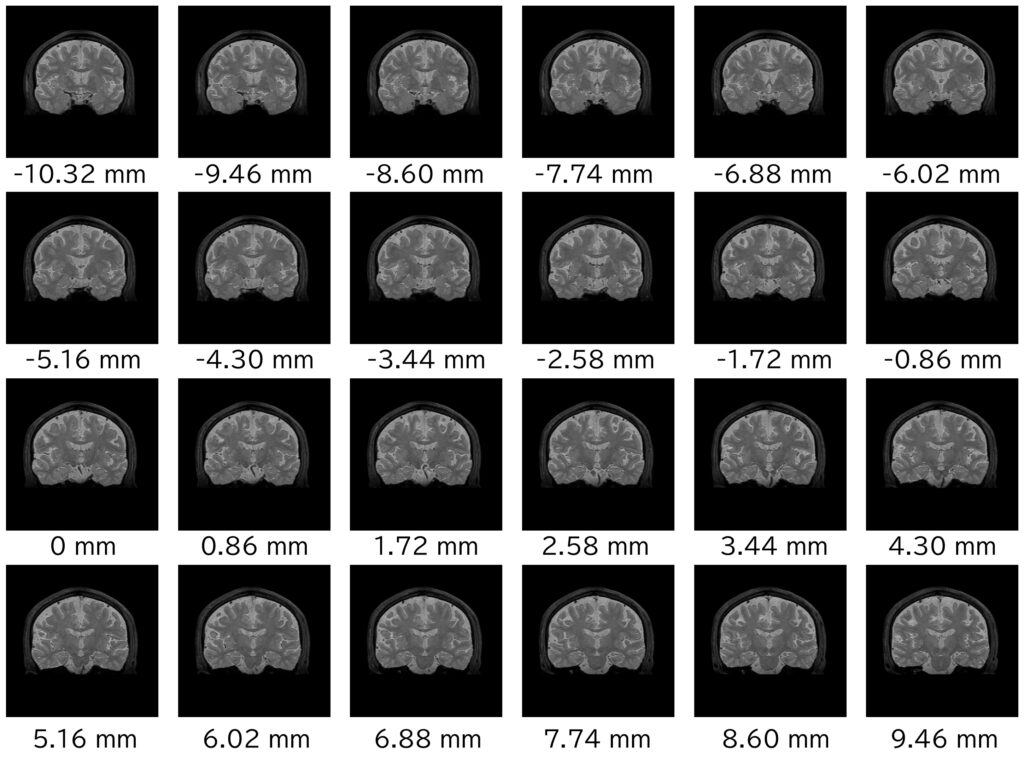

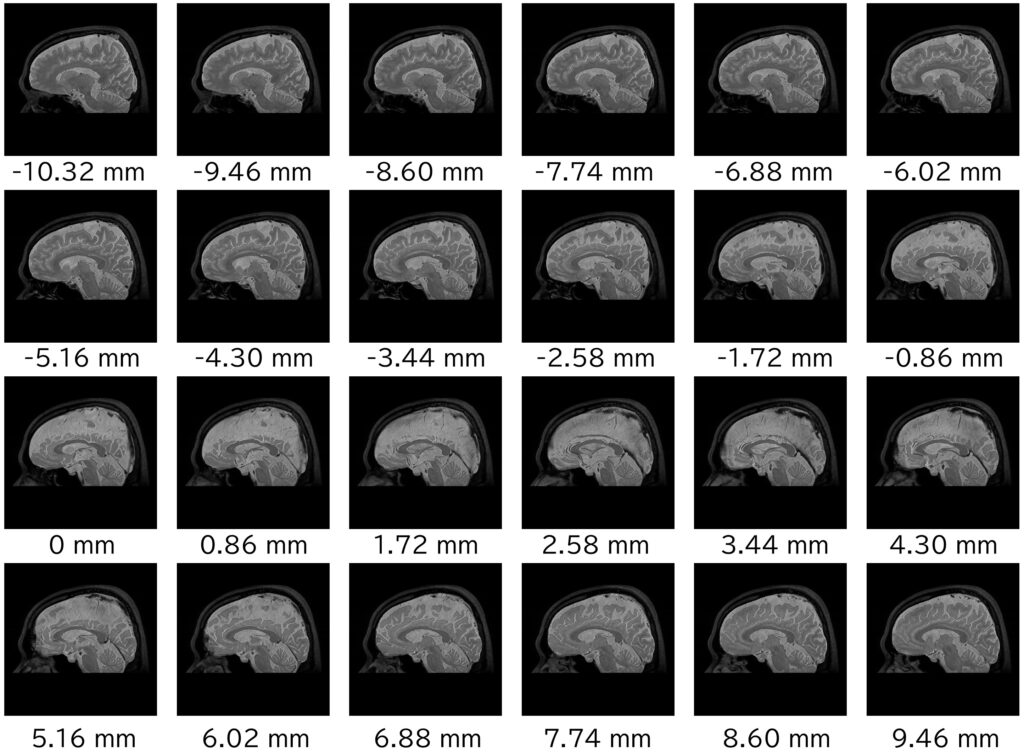

Fig.15-6~Fig.15-8には,Fig.15-5に示すパルスシーケンスを用いてBloch simulationによって得られた,等方的な画素を有する3D画像を,それぞれ,axial,coronal,sagittal面で並べた画像を示す.なお,このBloch simulationでは,通常のパルスシーケンスとは異なり,エコー信号のリードアウト方向に,320個のサブボクセルを使用しているため,数値ファントムを,z方向に10個に分割して計算を行い,計算結果を後で合成するという手法を使用している.