第10章 MPRAGE法

三次元イメージングの顕著な応用の一つが,MPRAGE(magnetization prepared rapid gradient echo)法である.第9章で紹介した,RF spoiled 3DGREでも,同様のT1強調画像を取得することができるが,多くの場合,MPRAGEの方が,より高いT1コントラストが得られる.

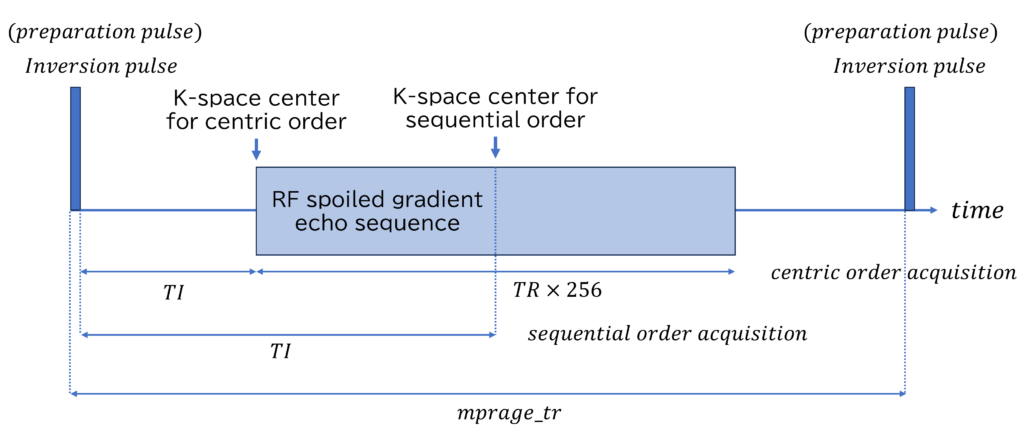

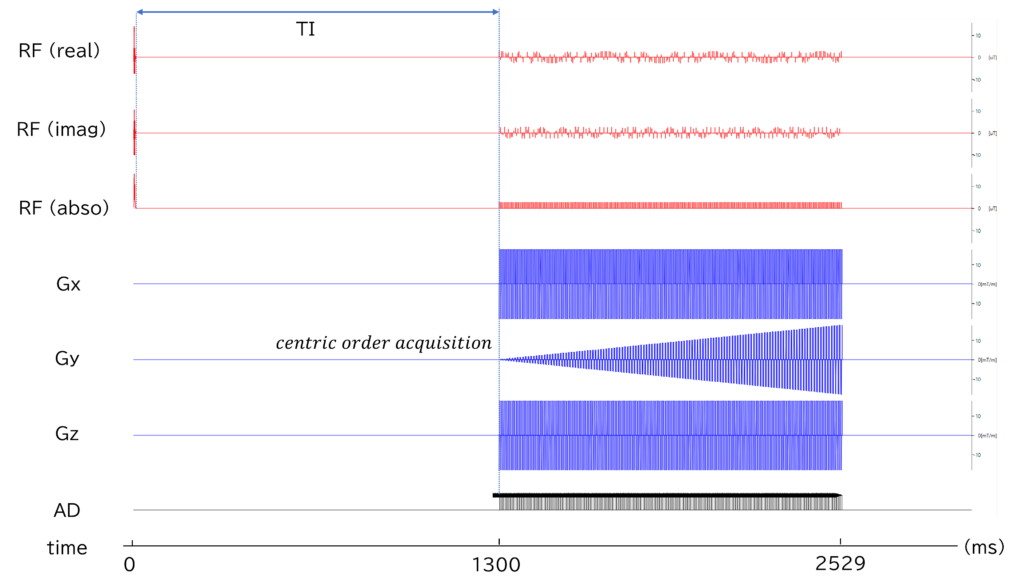

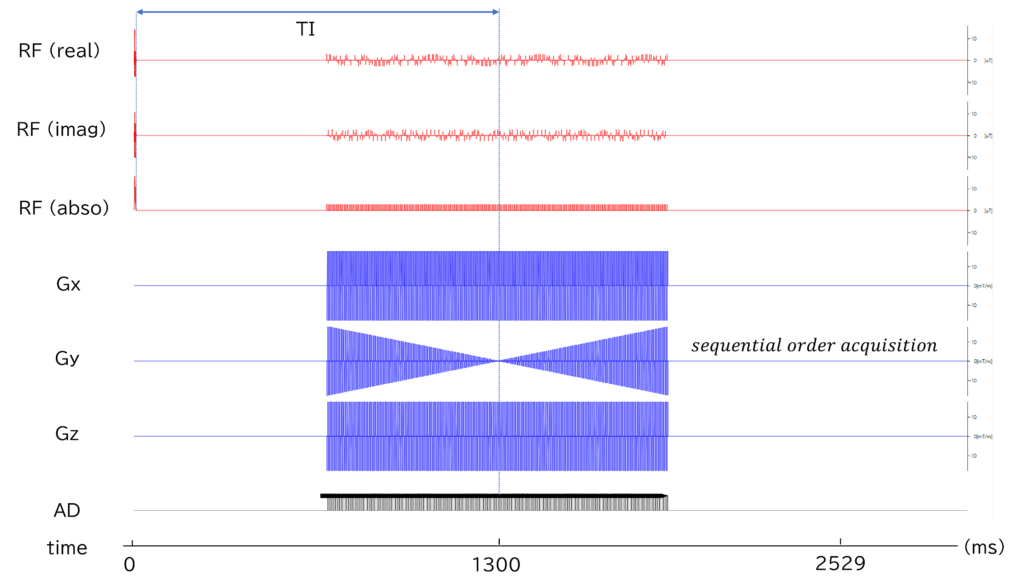

Fig.10-1に,MPRAGEのパルスシーケンスの概要を示す.このように,MPRAGEは,k空間の中心からサンプリングを行うcentric order sampling法と,k空間の端からサンプリングを行う,sequential order sampling法の二つの方法がある.

Preparation pulseとしては,T2強調画像を取得するための,90°x-180°y-90°-x(もしくはその改良版)などのT2フィルタが使われることもあるが,多くの場合は,T1コントラストを取得するためのinversion pulseが使われる.そして,inversion pulseとしては,通常,hyperbolic secantパルスを使用する.

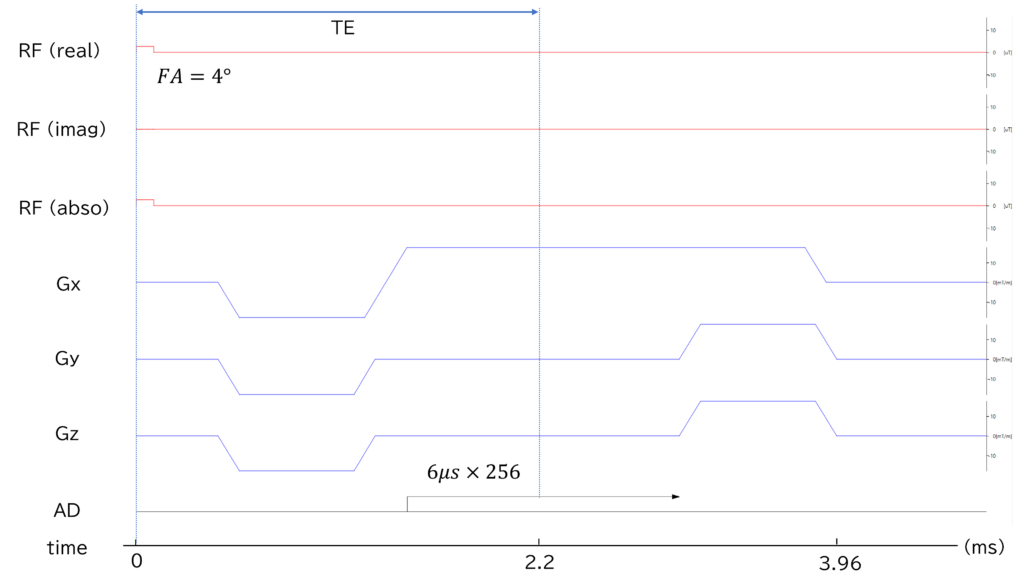

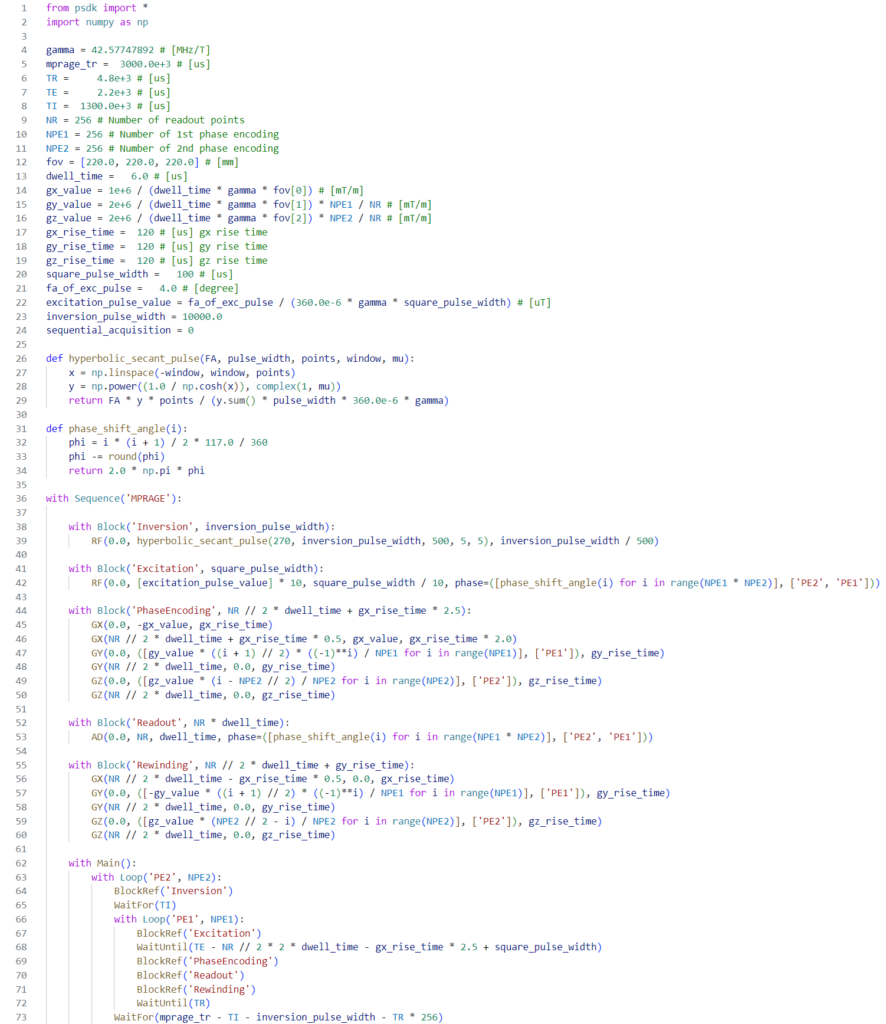

Fig.10-2~Fig.10-4に,MPRAGEのシーケンスの全体像と,個々のグラジエントエコーのシーケンス,そして,Fig.10-5にパルスシーケンスのソースコードを示す.

以下,これらの図にしたがって,MPRAGEのシーケンスの説明を行う.

MPRAGEの基本となるパルスシーケンスは,TRができる限り短いグラジエントエコーシーケンスである.Fig.10-4に示したシーケンスは,GE社の3TマシンであるSIGNA Premierで使用されていたものから推定して作成したものである.このシーケンスで使用されているリードアウトグラジエントの強度は,±17.8mT/mであり,スイッチング時間は120μ秒であるので,グラジエントのスルーレートは148.3mT/m/msである.この機種のグラジエントのスルーレートは,200mT/m/msであるため,実現可能な値である.

次に,Centric orderでデータ収集を行うか,Sequential orderでデータ収集を行うかは,ソースコードに示す,内側の位相エンコードの順番で決定される.

すなわち,centricの場合は,GY(0.0, ([gy_value * ((i + 1) // 2) * ((-1)**i) / NPE1 for i in range(NPE1)], ['PE1']), gy_rise_time)という式で表されるように,i=0のときは0,i=1のときは-1,i=2のときは+1,i=3のときは-2というように,k空間のy軸に沿ったラインを,中心から上下に交互にサンプリングしていくことが分かる.

一方,sequentialの場合には,GY(0.0, ([gy_value * (i - NPE1 // 2) / NPE1 for i in range(NPE1)], ['PE1']), gy_rise_time)という式で表されるように,i=0のときは-NPE1//2(=-128)から始まり,k空間の端から順番に信号をサンプリングしていく.

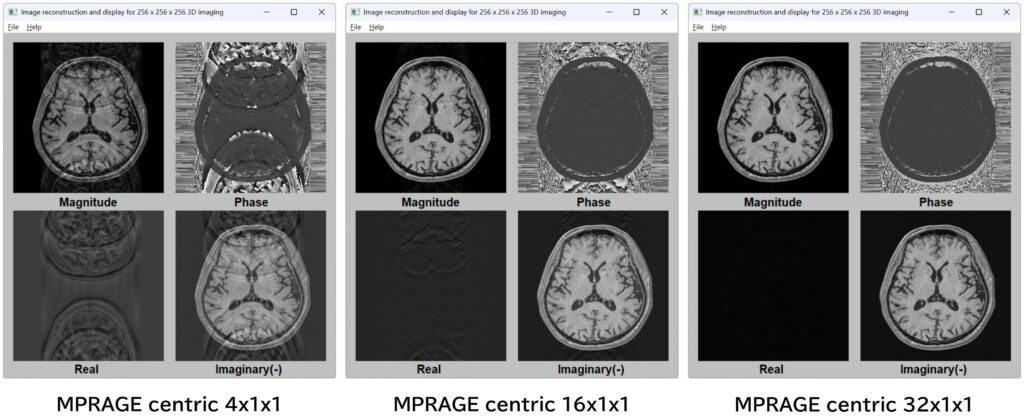

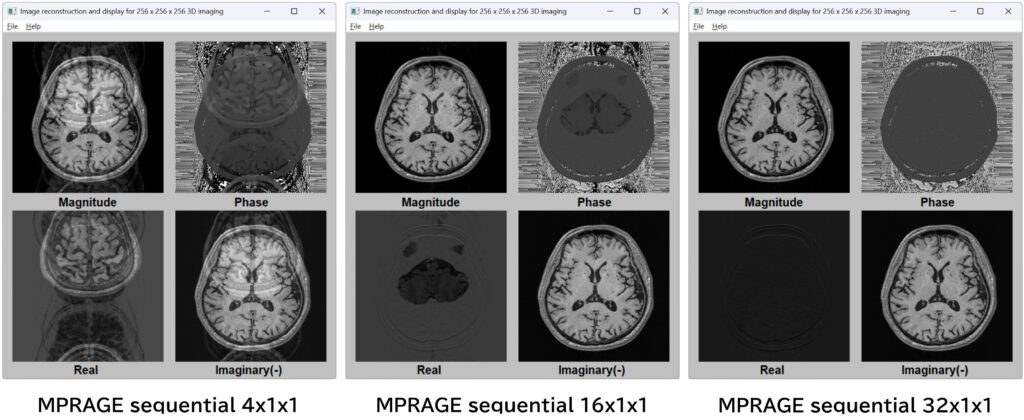

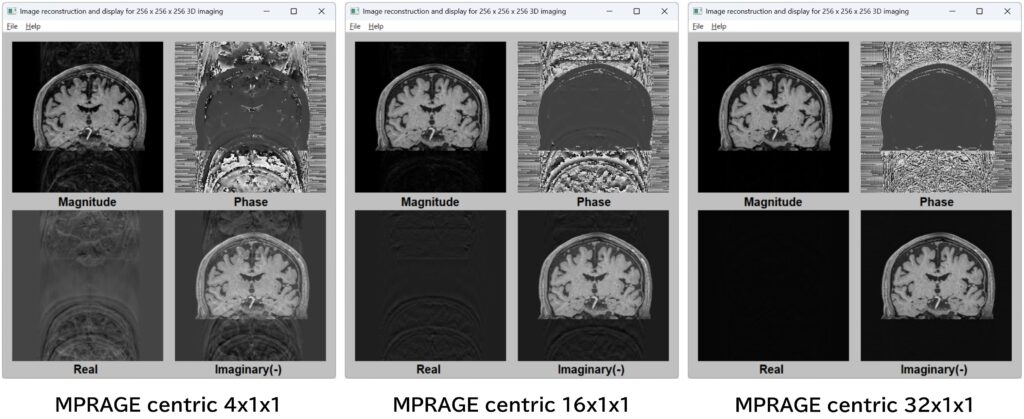

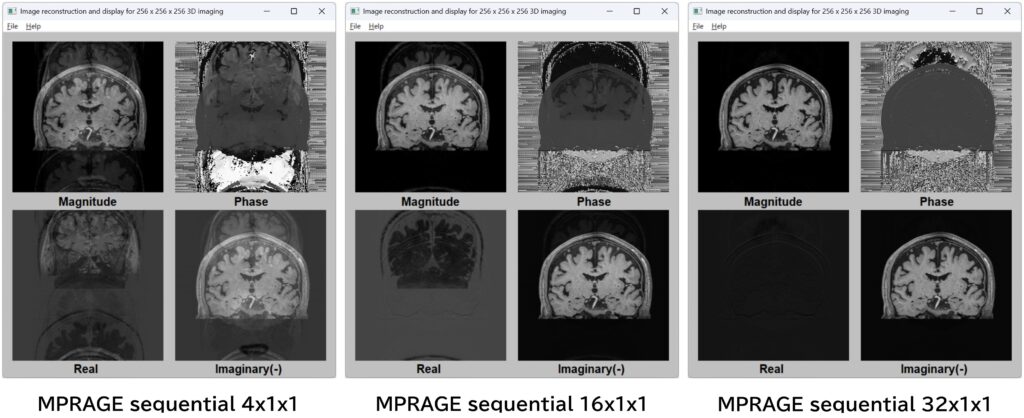

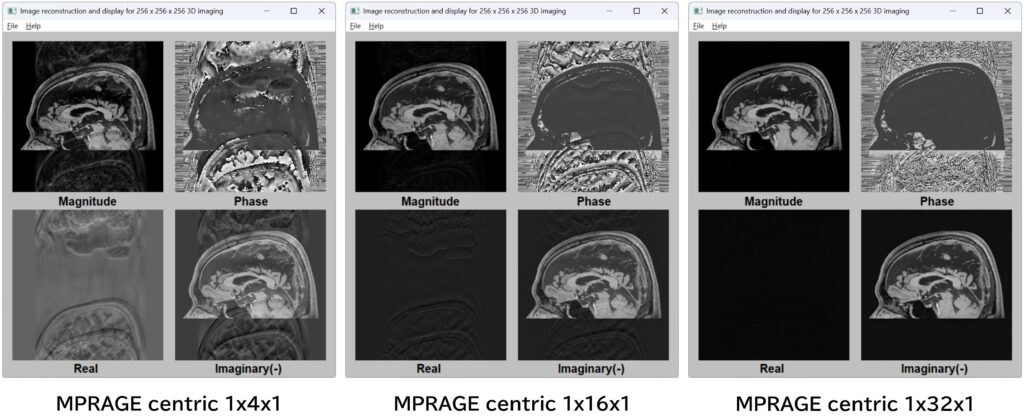

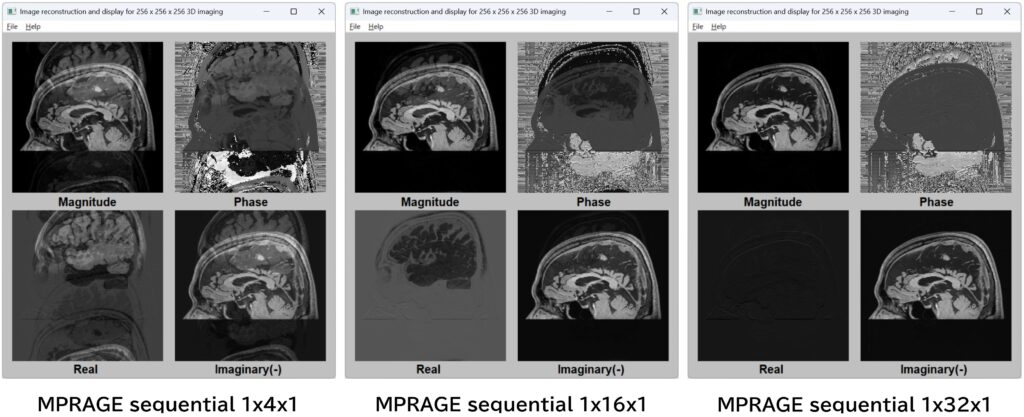

Fig.10-6からFig.10-11に,axial面,coronal面,sagittal面をベースとしたMPRAGE画像を,centric orderとsequential orderでサンプリングしたときの,サブボクセル数依存性を示す.すなわち,すべての画像において,左から,リード方向のサブボクセル数を,4,16,32としている.なお,位相エンコード方向のサブボクセル数は,常に1である.

このように,リード方向のサブボクセル数が4のときは,顕著なゴースト状のアーチファクトがみられ,それが16のときには,ほぼ消失するが,完全に除去するためには,32個のサブボクセルが必要となる.この状況は,axial,coronal,sagittal画像をベースとした画像の,centric order samplingでも,sequential order samplingでも同様である.

なお,centric order samplingとsequential order samplingの画像は,意外なことに(?),このシーケンスパラメタでは,ほとんど差はみられなかった.